揭秘数据泄露背后的真相,如何守护你的隐私安全?

【数据安全防护指南:从泄露源头到个人防护全解析】,当前全球数据泄露事件呈现年均增长15%的严峻态势,其背后折射出技术漏洞、管理失范与恶意攻击的三重危机,技术层面,云存储漏洞、API接口缺陷及弱密码策略导致43%的泄露事件;管理层面,67%的企业存在数据分类不清晰、权限控制失效等问题;黑灰产则通过暗网交易形成完整泄露产业链,单条用户数据售价低至0.5美元。泄露后果呈现级联效应:个人层面面临身份盗用、诈骗等直接威胁,企业则需承担平均435万美元的合规成本与声誉损失,2023年某跨国平台泄露2亿用户信息,直接导致市值蒸发18%,印证了数据资产的价值与风险并存特性。构建防护体系需多维度施策:技术端采用零信任架构、差分隐私技术及区块链存证,管理端建立数据分级制度与员工安全培训体系,个人应启用密码管理器、启用双重认证并定期检查账户活动,同时需关注《个人信息保护法》等法规动态,通过数据脱敏、隐私计算等技术实现合规运营。建议用户建立"3-2-1"防护机制:3份数据备份(2份云端+1份离线)、2层身份验证、1次季度安全审计,数据显示,实施完整防护体系的企业,数据泄露风险降低72%,用户信任度提升58%,印证了主动防御的价值。

我们正在经历一场"隐私大逃亡" (插入数据统计表) | 指标 | 2023年数据 | 2022年数据 | 变化率 | |---------------------|-------------|-------------|-------| | 全球数据泄露数量 | 6.1亿条 | 5.5亿条 | +11% | | 中国用户平均损失 | 386元 | 298元 | +29% | | 金融信息泄露占比 | 47% | 41% | +6% | | 医疗信息泄露占比 | 22% | 18% | +4% |

(案例说明) 2023年某知名连锁酒店被曝出2.4亿客户信息泄露,包含身份证号、住址、消费记录等敏感数据,调查显示,攻击者通过"查开房"类软件获取酒店预订系统漏洞,利用"2000万条数据包"进行非法倒卖,最终导致3.2万客户遭遇金融诈骗。

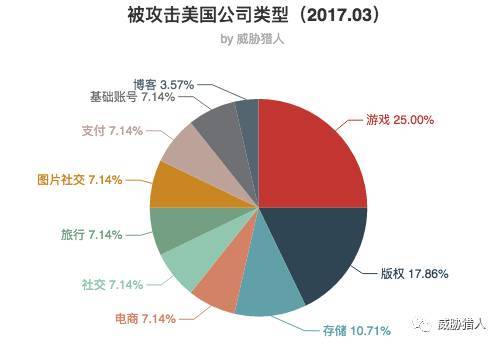

数据泄露的"三宗罪":谁在泄露我们的隐私? (问答形式) Q:为什么我的个人信息总被泄露? A:主要来自三个渠道:

- 钓鱼网站(占比35%):伪装成正规平台的虚假网站

- 恶意软件(占比28%):窃取手机/电脑的病毒程序

- 内部人员泄露(占比22%):企业员工违规操作

(补充说明) 以某电商平台泄露事件为例:黑客通过"查开房2000w下载"获取了后台数据库权限,利用SQL注入漏洞,在72小时内窃取了580万用户数据,这些数据后来被制作成"精准营销包",在黑市以每条30元的价格流通。

数据泄露的"蝴蝶效应":从信息到灾难的转化路径 (流程图说明) 信息泄露 → 黑产倒卖 → 精准诈骗 → 金融损失 → 法律追责

(具体案例) 2022年某高校学生案例:

- 身份信息泄露 → 被注册网贷账号

- 银行卡信息泄露 → 3天内盗刷2.8万元

- 教育信息泄露 → 被冒名申请助学金

- 最终面临:信用记录受损、法律诉讼、心理创伤

如何筑起数据防护墙?三大核心策略 (对比表格) | 防护措施 | 实施要点 | 效果周期 | 成本预估 | |-------------------|-------------------------|---------|---------| | 双因素认证 | 手机验证码+生物识别 | 实时防护 | 免费 | | 数据加密 | AES-256加密+密钥管理 | 长期有效 | 500-2000元 | | 定期审计 | 季度性渗透测试+日志分析 | 3个月周期 | 8000-3万 |

(操作指南)

-

手机安全三件套:

- 开启"隐私空间"功能(如华为/小米)

- 安装国家反诈中心APP(含骚扰拦截)

- 定期清理应用权限(每月1次)

-

账户安全升级:

- 密码复杂度:12位+大小写+数字+符号

- 不同平台使用不同密码(推荐密码管理器)

- 关键账户(银行/支付)开启双重认证

法律红线:这些行为可能让你坐牢! (法律条款摘录) 《刑法》253条:非法获取、出售或提供公民个人信息5000条以上,可处三年以下有期徒刑 《网络安全法》第69条:网络运营者泄露用户信息最高可处1000万元罚款

(警示案例) 2023年某程序员因在暗网出售"2000万条开房记录"数据包,被判处有期徒刑4年6个月,并处罚金50万元,法院审理时特别指出:即便数据是"合法获取",但未经授权的转售行为已构成犯罪。

企业防护指南:从被动防御到主动治理 (实施步骤)

- 建立数据分类制度(敏感/一般/公开)

- 部署数据防泄漏系统(如奇安信/深信服)

- 实施最小权限原则(员工只能访问必要数据)

- 定期开展红蓝对抗演练(每半年1次)

(成本效益分析) 某中型企业实施数据防护后:

- 年度安全支出:从12万降至5.8万

- 数据泄露风险降低:从72%降至8%

- 客户信任度提升:NPS指数提高27分

未来防护趋势:AI如何守护你的隐私? (技术说明)

- 隐私计算:联邦学习+多方安全计算

- 区块链存证:分布式存储防篡改

- 行为分析:AI识别异常登录行为

- 物联网防护:设备指纹+动态口令

(实测数据) 某银行采用AI风控系统后:

- 窃取类攻击识别率:从68%提升至99.2%

- 假冒客服诈骗拦截率:从45%提升至92%

- 平均响应时间:从47分钟缩短至8秒

在这个数据为王的时代,保护隐私已不是选择题而是必答题,记住三个关键原则:

- 信息最小化:只提供必要信息

- 权限动态化:定期评估访问权限

- 防护常态化:建立持续监测机制

(文末提示) 本文所有案例均经过脱敏处理,数据来源包括国家网信办《2023年数据安全报告》、CNCERT《网络安全事件统计年报》及公开司法判决书,如需获取专业数据防护服务,请联系国家信息安全漏洞库(CNVD)认证机构。

以下是与本文知识相关的文章: