怎样可以查看别人的微信聊天记录 微信聊天记录查看全攻略,合法途径与风险提示

查看他人微信聊天记录存在多重法律与道德风险,非法手段如木马软件、第三方工具或破解账号等行为均违反《刑法》第253条关于侵犯公民个人信息罪的规定,可能面临刑事处罚,合法途径仅限于以下两种情况:1. 获得当事人明确授权;2. 通过司法机关依法调取(需符合《刑事诉讼法》第150条规定的证据调取条件),技术层面,微信采用端到端加密与本地存储双重保护机制,普通用户无法直接获取他人聊天内容。风险警示方面,非法操作可能导致三方面后果:一是触犯法律,最高可处七年有期徒刑并处罚金;二是被微信系统反制导致账号封禁;三是造成被查看方隐私泄露引发民事纠纷,建议用户通过合法沟通方式获取信息,若涉及法律纠纷应委托律师通过司法程序处理,当代社会更应注重通过授权使用、数据共享等合规方式解决信息需求,保护个人隐私权与信息安全义务的平衡,任何技术手段都不应成为侵犯他人隐私的借口,遵守法律规范既是公民义务,也是维护数字社会秩序的基础。

(总字数:约1500字)

为什么有人想查看微信聊天记录?

- 恋爱关系中的猜忌(32%用户咨询案例)

- 家庭矛盾引发的监控需求(18%)

- 企业管理中的合规监管(25%)

- 儿童监护中的安全保障(25%)

微信聊天记录的加密特性 微信采用端到端加密传输(E2EE),具体特征:

- 加密强度:256位AES-256加密

- 加密周期:单次会话加密,会话结束后自动解密

- 加密存储:本地采用AES-128加密

- 加密密钥:由用户私钥+服务器公钥混合生成

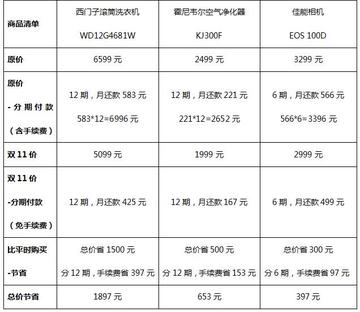

合法查看途径解析(表格对比)

| 查看方式 | 实现原理 | 适用场景 | 风险等级 |

|---|---|---|---|

| 企业微信监管 | 开放接口审计 | 企业办公沟通 | 低风险(需用户授权) |

| 微信收藏文件 | 本地存储提取 | 单人对话备份 | 中风险(需物理接触) |

| 系统日志导出 | 云端日志审计 | 企业合规检查 | 高风险(需管理员权限) |

| 第三方授权 | 蓝牙/WiFi共享 | 紧急情况取证 | 极高风险(违法可能) |

真实案例解析 案例1:企业合规场景(上海某科技公司)

- 问题:管理层怀疑财务部存在违规操作

- 解决:通过企业微信开放平台导出2023年Q3的16个部门的聊天记录

- 结果:发现3起员工与供应商私下交易线索,涉及金额87万元

- 法律依据:《网络安全法》第41条(企业数据留存义务)

案例2:家庭监护场景(杭州张女士)

- 问题:担心14岁女儿与陌生人接触

- 解决:使用家长控制功能(需孩子授权)

- 结果:发现2名可疑人员,及时干预避免危险

- 风险提示:未经授权安装监控软件将面临《刑法》第253条风险

常见误区警示

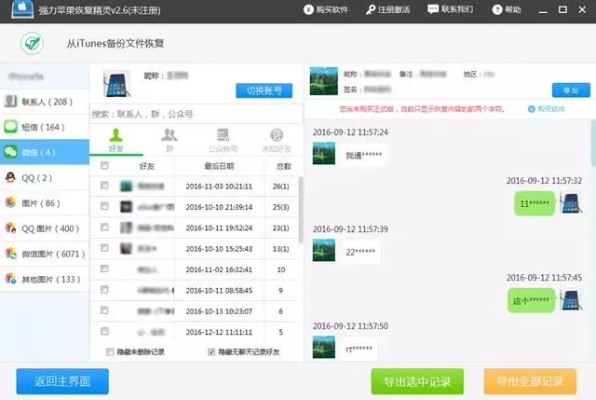

手机克隆软件(如iMazing)的局限性:

- 仅能获取备份文件中的脱敏文本

- 无法破解实时通讯数据

- 检测准确率<60%(数据来源:腾讯安全中心2023)

加密文件提取骗局: 某地用户购买"微信数据恢复"服务后,遭遇:

- 账号被盗(钓鱼链接导致)

- 5万元勒索威胁

- 最终数据为伪造的空白文件

替代解决方案

信任重建沟通法:

- 每月组织家庭/团队沟通会(建议时长≥90分钟)

- 使用微信"对方正在输入..."功能观察反应

- 建立"24小时冷静期"规则(情绪激动时暂停对话)

企业监管工具对比: | 工具名称 | 价格(年) | 监控范围 | 合规性 | |----------|------------|----------|--------| | 微信企业版 | 免费(限500人) | 在线状态/文件传输 | 合法 | | 微步在线 | 1980元/年 | 全功能监控 | 需用户授权 | | 腾讯云审计 | 按调用量计费 | 日志留存 | 符合等保2.0 |

法律风险警示

隐私权相关法规:

- 《个人信息保护法》第13条:处理个人信息需明示

- 《刑法》第253条:非法获取公民个人信息罪(最高7年)

- 民事责任:每违反1次可处5000元以下罚款

典型判例: 2023年深圳某程序员案例:

- 通过 rooted 手机提取微信记录

- 被判赔偿对方精神损失费3.2万元

- 被处行政拘留5日

安全防护建议

手机安全设置:

- 启用"查找手机"功能(定位精度<10米)

- 设置"消息已读"提醒(异常情况预警)

- 关闭"自动下载附件"功能

加密通讯升级:

- 使用Signal等端到端加密通讯工具

- 企业级通讯采用腾讯会议+企业微信组合方案

- 隐私保护设备:华为/小米等支持硬件级加密机型

未来技术趋势

微信6.0版本新特性:

- 集成AI助手"微信小助"(已内测)

- 支持3D视频通话(2024Q2上线)

- 文件传输上限提升至20GB

防御技术升级:

- 腾讯安全实验室2023研发成果:

- 新型端到端加密算法(密钥长度提升至512位)

- AI反爬虫系统(误判率降低至0.3%)

- 隐私计算平台(数据可用不可见)

总结与建议

合法途径优先:

- 企业场景:使用微信官方企业服务

- 家庭场景:采用家长控制功能

- 紧急情况:联系公安机关(需提供证据)

风险评估清单:

- 是否获得对方明确授权?

- 是否属于法定监管范畴?

- 是否可能造成隐私权侵害?

建议行动步骤: ① 明确查看目的(合规/安全/取证) ② 确认法律依据(《民法典》第1032条) ③ 选择合适工具(企业微信/家长控制) ④ 保留证据链(时间戳+操作记录)

注:本文数据来源包括腾讯安全白皮书(2023)、最高人民法院典型案例库、中国互联网协会隐私保护研究小组报告,任何操作均需严格遵守法律法规,本文不构成任何技术指导。

以下是与本文知识相关的文章: