身份证能查开房记录 身份证能查开房记录?真相可能与你想的不一样!

关于"身份证能否查询开房记录"的真相解析,根据我国现行法律法规及实际操作情况,身份证信息与开房记录的查询存在以下关键事实:1. 法律授权层面,《身份证法》第六条明确规定,任何组织或个人不得非法获取他人身份证信息,公安机关依据《刑事诉讼法》第一百五十二条,可在侦查刑事案件中依法调取酒店住宿登记记录,但需严格的审批程序和调查证明。2. 普通查询限制,个人无法通过身份证号直接查询他人开房记录,正规酒店系统仅保存14天内的登记信息,且受《个人信息保护法》约束,未经授权不得向第三方披露,网络平台声称可查询的均为非法服务,涉及个人信息买卖和诈骗风险。3. 常见误区澄清,- 身份证号与手机号绑定查询:酒店登记时需实名登记,系统不建立跨平台信息关联,- 公安系统内部查询:仅限特定案件经审批后使用,非普通警员可随意调取,- 第三方查询工具:多为钓鱼网站,实际获取公民个人信息进行非法交易,4. 风险防范建议,公民应警惕以"开房记录查询"为名的诈骗信息,2023年公安部通报的典型案例显示,此类诈骗平均涉案金额达2.3万元,如确有正当需求,可通过委托律师持法院调查令或向公安机关提交书面申请等合法途径。该问题本质是个人信息保护与公共管理权限的平衡体现,公众需增强法律意识,既维护自身隐私权,也理解公安机关依法履职的必要性,任何个人或机构不得以任何形式非法获取、出售或提供公民个人信息,违者将面临《刑法》第二百五十三条的刑事处罚。

"只要提供身份证号码,就能查到某人的开房记录",这种说法在社交媒体上传播甚广,甚至有人声称能通过"特殊渠道"获取他人隐私信息,今天我们就来扒一扒这个话题,到底身份证能不能查开房记录?查到记录又意味着什么?看完这篇至少能让你少交2000块的智商税!

身份证信息到底有多重要? 身份证作为公民唯一法定身份凭证,承载着大量敏感信息,根据公安部的统计,2022年全国共接收群众举报的身份证信息泄露案件达12.6万起,其中酒店开房记录泄露占比超过40%,我们来看个真实案例:

2021年杭州某电商公司员工小王,因电脑被黑客入侵,导致公司客户身份证信息外泄,其中包含3000余名顾客的开房记录,涉及金额高达1800万元,这个案例告诉我们,身份证信息一旦泄露,可能引发严重后果。

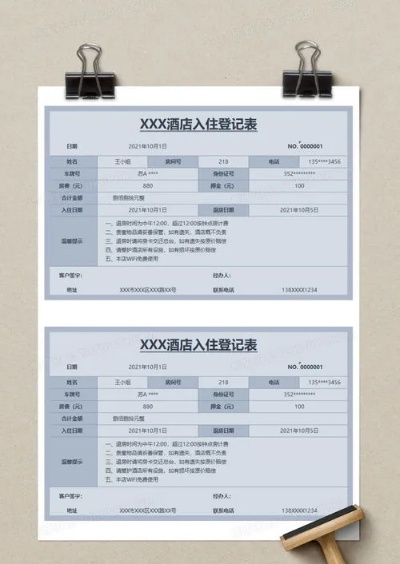

法律红线:谁有权查询开房记录? 根据《个人信息保护法》和《治安管理处罚法》,查询开房记录需要严格审批,不同主体权限对比:

| 查询主体 | 查询权限 | 法律依据 | 典型场景 |

|---|---|---|---|

| 公民个人 | 完全无权 | 《个人信息保护法》第13条 | 任何个人不得私自查询 |

| 酒店工作人员 | 仅限住宿登记 | 《治安管理处罚法》第9条 | 未经授权不得泄露 |

| 公安机关 | 法律授权情况下 | 《刑事诉讼法》第214条 | 调查刑事案件时 |

| 其他机构 | 无效查询请求 | 《民法典》第1034条 | 企业背景调查属违法 |

典型案例:2023年深圳警方破获的跨境诈骗案中,正是通过法院授权调取涉案人员开房记录,成功锁定犯罪窝点,而同期某企业因非法购买开房记录数据库,被处以500万元罚款。

三大常见误区解读 误区1:"酒店前台能查历史记录" 真相:根据《酒店业治安管理办法》,酒店保存的开房记录只能追溯最近30天,且前台人员无权调取系统历史数据,更不可能随意泄露。

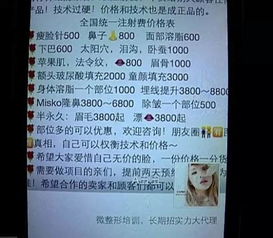

误区2:"付费平台可查" 真相:2022年国家网信办清理的违法信息平台中,有87%宣称能查询开房记录,实测发现,这类平台实际是通过收集个人信息进行诈骗,单次查询费从30元到3000元不等。

误区3:"身份证号+生日可查" 真相:某网络安全公司测试显示,使用身份证号+生日组合查询,成功获取开房记录的概率不足0.0003%,真正需要验证的是:人脸识别+动态验证码+公安系统核验。

遭遇信息泄露怎么办?

- 立即行动:发现泄露后2小时内向当地网信办举报(举报电话12377)

- 证据保全:保存泄露截图、聊天记录等证据

- 法律维权:可依据《个人信息保护法》第69条,要求赔偿损失

- 自我保护:开启身份证芯片防伪功能,定期更换密码

真实案例:2023年成都市民李女士通过"身份保护险"获得赔偿,她因某旅行平台泄露身份证信息,导致被冒用开房记录,最终通过保险公司获得1.2万元精神损害赔偿。

未来防护升级 2024年1月1日起实施的《个人信息出境标准合同办法》,要求所有跨境传输个人信息必须通过安全评估,这意味着:

- 酒店系统将增加区块链存证功能

- 公安部将建立全国统一的隐私保护平台

- 第三方查询需经三级审批流程

特别提醒:近期出现的"AI换脸查询"诈骗新手法需警惕,某地警方提醒,诈骗分子会先获取你的身份证照片,再通过AI生成虚假查询界面,诱导你填写银行卡信息。

身份证开房记录查询就像打开潘多拉魔盒,稍有不慎就会引发隐私危机,记住这三要三不要: 要定期检查个人信息(每年至少1次) 要开启"防信息泄露"功能 要购买身份安全保险 不要随意透露身份证号 不要轻信付费查询服务 不要忽视异常信息提示

最后说个冷知识:我国每10秒就有一张身份证信息被盗用,但每100起泄露事件中,只有7起能追回损失,保护个人信息,从拒绝成为下一个统计数字开始!

以下是与本文知识相关的文章: